模試を受けている人と受けない人の差

クリップ(0) コメント(1)

9/28 14:11

UniLink利用者の80%以上は、難関大学を志望する受験生です。これまでのデータから、偏差値の高いユーザーほど毎日UniLinkアプリを起動することが分かっています。

ran

高2 青森県 東北大学法学部(60)志望

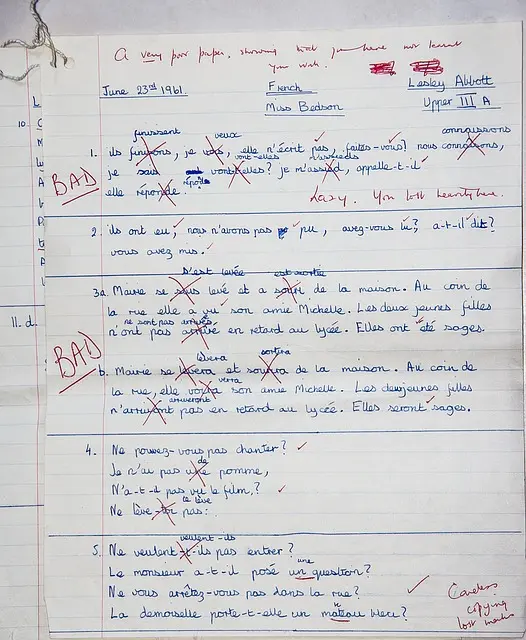

地方の進学校に通う高2です。私は塾に通っておらず、模試は学校で決められたものしか受けていません。周りの友達で東進で共通テストや全国統一テストなど受けていて先取り学習もしている人もいます。そのようなものを受けているのを聞くと、自分は大丈夫か不安になります。何回もやっている人とはやはり差がついてしまいますよね?

回答

とも

北海道大学法学部

すべての回答者は、学生証などを使用してUniLinkによって審査された東大・京大・慶應・早稲田・一橋・東工大・旧帝大のいずれかに所属する現役難関大生です。加えて、実際の回答をUniLinkが確認して一定の水準をクリアした合格者だけが登録できる仕組みとなっています。

特に差はつかないと思います。高3になるまでは指導要領を終えていない学校もあるため模試の範囲も限定的で、尚且つそもそも受けない人も多いので母数も少なく模試としての精度が低いです。学校指定の模試だけで十分足りています。気になるようでしたら一度受けてみると良いですよ。どれだけ無駄か分かると思います。

とも

北海道大学法学部

42

ファン

8.4

平均クリップ

4.7

平均評価

プロフィール

公立高→現役合格 ※2022年度共通テストバンザイ判定 北大法A 東北大法B 九州大法A 千葉大法政経A 世界史・地理 生物基礎・地学基礎 明治大は一般合格 ・パーソナルについて かなりメンタル弱めの人だったので同じような受験生のメンタルコーチ、勉強法指針の確認、本番までのモチベ向上に是非利用してください。多少の勉強解説もやらせてもらいます!

メッセージとコーチングは、UniLinkで活躍する現役難関大生から個別に受験サポートを受けられる、UniLinkの有料サービスです。どちらも無料体験できるので、「この人についていきたい!」と思える回答者を見つけたらぜひご活用ください。

メッセージは、全ての回答者にダイレクトメッセージでいつでも直接相談できます。メッセージ数に制限はありません。

コーチングは、希望の回答者があなた専属のオンラインコーチ・家庭教師になります。週に一度のセッションを通して、勉強スケジュールの調整やモチベーションの持続をサポートします。

メッセージは、全ての回答者にダイレクトメッセージでいつでも直接相談できます。メッセージ数に制限はありません。

コーチングは、希望の回答者があなた専属のオンラインコーチ・家庭教師になります。週に一度のセッションを通して、勉強スケジュールの調整やモチベーションの持続をサポートします。

コメント(1)

ran

9/28 14:23

返信ありがとうございました。少し不安感がなくなりました。学校の模試をがんばろうと思います。