得意な教科

クリップ(0) コメント(1)

10/12 11:47

UniLink利用者の80%以上は、難関大学を志望する受験生です。これまでのデータから、偏差値の高いユーザーほど毎日UniLinkアプリを起動することが分かっています。

m_2552

高2 愛知県 名古屋市立大学人文社会学部(59)志望

現在高2です。

よく得意な教科を先に重点的にやって伸ばしていく方が良いというのを聞くのですが、自分は得意だと言えるほどの教科がありません。

でも得意な教科が一つでもあった方が強いと思います。

一つでも好きな教科で点を伸ばせそうな教科を得意にして進めていくべきですか?

それとも得意な教科が無いまま全教科を平等に進めていくべきですか?

回答

kagaku1234

九州大学工学部

すべての回答者は、学生証などを使用してUniLinkによって審査された東大・京大・慶應・早稲田・一橋・東工大・旧帝大のいずれかに所属する現役難関大生です。加えて、実際の回答をUniLinkが確認して一定の水準をクリアした合格者だけが登録できる仕組みとなっています。

こんにちは!

大学受験は何か抜きん出た科目があった方が、

戦いやすいのは間違いありません!

他の科目のカバーをしてくれますし、

同じ志望校の子と差をつけることもできるからです!

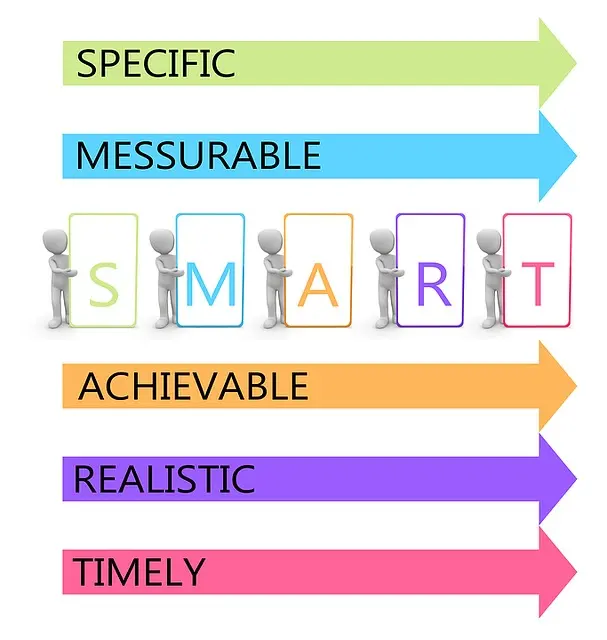

現段階で得意科目がないのでしたら、

志望校の2次試験で使う科目の中で

最も配点の高い科目を選ぶのも

1つの手だと思います!

3年生になると、

得意科目を伸ばすこと以外に

やることが沢山出てくるので

今のうちに得意科目を作りあげてください!

応援しています📣

kagaku1234

九州大学工学部

72

ファン

6.9

平均クリップ

4.4

平均評価

プロフィール

福岡の自称進学校🏫 👉現役で九大工学部👨🎓 オンラインで化学の先生をやっています🔥 理系新高3生(理系現高2)の子をメインに 今は指導しています💪 臨時休校の今! 勉強環境が悪く、みんなが気を抜く今! 自分にできる最大限の努力をして下さい🔥 (ボクもお手伝いします🏃♂️) というわけで ・化学に関すること ・受験に関すること ・その他の質問 聞きたいことがあれば、ガンガンDM飛ばしてください🙆♂️🙆♂️ 頑張っていきましょう🏃♂️💨💨

メッセージとコーチングは、UniLinkで活躍する現役難関大生から個別に受験サポートを受けられる、UniLinkの有料サービスです。どちらも無料体験できるので、「この人についていきたい!」と思える回答者を見つけたらぜひご活用ください。

メッセージは、全ての回答者にダイレクトメッセージでいつでも直接相談できます。メッセージ数に制限はありません。

コーチングは、希望の回答者があなた専属のオンラインコーチ・家庭教師になります。週に一度のセッションを通して、勉強スケジュールの調整やモチベーションの持続をサポートします。

メッセージは、全ての回答者にダイレクトメッセージでいつでも直接相談できます。メッセージ数に制限はありません。

コーチングは、希望の回答者があなた専属のオンラインコーチ・家庭教師になります。週に一度のセッションを通して、勉強スケジュールの調整やモチベーションの持続をサポートします。

コメント(1)

m_2552

10/12 12:24

わかりました!

ありがとうございます!

得意科目を作ろうと思います。