初見が解けない

クリップ(8) コメント(2)

11/21 23:12

UniLink利用者の80%以上は、難関大学を志望する受験生です。これまでのデータから、偏差値の高いユーザーほど毎日UniLinkアプリを起動することが分かっています。

とう

高3 茨城県 東北大学工学部(60)志望

いつも初見の問題に苦しんでます。少し経った後にもう一度見直すと解けるような問題があって焦ったい思いをしてます。どうすれば初見の問題に物怖じしないようになるのでしょうか。

回答

はせ

東北大学農学部

すべての回答者は、学生証などを使用してUniLinkによって審査された東大・京大・慶應・早稲田・一橋・東工大・旧帝大のいずれかに所属する現役難関大生です。加えて、実際の回答をUniLinkが確認して一定の水準をクリアした合格者だけが登録できる仕組みとなっています。

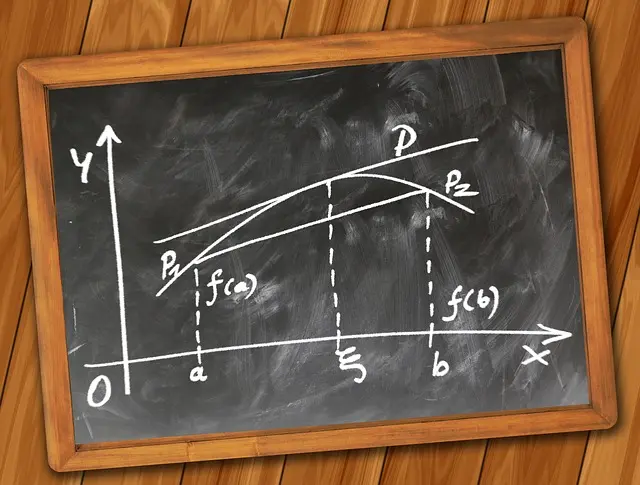

これは一般的によく言われていることですが、まずはこれでもかと言うくらいたくさん問題を解いてみてください。このとき、いつも新しい問題をやるのではなく、やったことのある問題を繰り返し解いていくのがポイントです。それでは問題を覚えてしまって意味ないのではないかと思うかも知れませんが、その問題の解き方の流れを覚えることで似たような問題に出会った時に解答の足掛かりとなります。このようにして自分のなかに解答のパターンの引き出しを多く作っていくことが大事だと思っています。そうすることで、自然と自分に自信もついてきます。そして、次にメンタル的な話ですが、まずは一見すると解いたことないような問題をみたときに「こんな問題初めて見たから解き方わからない」と思わないようにするということを心がけてみてください。そうではなく、「見たことないような気はするけど自分が今まで解いてきた問題のなかで何か似てるような問題ないかな」と一度考えてみることが大事です。私は東北大学に通っていますが、特に旧帝大のレベルになってくると初見のように感じる問題はどれだけ演習を積んでいても必ず試験の中で出てきます。まずは、初見だから難しそう、わからないと決めつけず何か自分の知っていることで問題を噛み砕けないか、これを第一歩としてやってみてください。特に質問者さんの方の場合は時間が経つと解き方がわかることがあるそうなので必ず力はあります。自分を信じて頑張ってみてください!

はせ

東北大学農学部

0

ファン

3.3

平均クリップ

4.8

平均評価

プロフィール

東北大学農学部に大学入試共通テストを使ってAO入試3期で入学しました。部活も結構忙しかったので両立の仕方など何でも質問どうぞ!

メッセージとコーチングは、UniLinkで活躍する現役難関大生から個別に受験サポートを受けられる、UniLinkの有料サービスです。どちらも無料体験できるので、「この人についていきたい!」と思える回答者を見つけたらぜひご活用ください。

メッセージは、全ての回答者にダイレクトメッセージでいつでも直接相談できます。メッセージ数に制限はありません。

コーチングは、希望の回答者があなた専属のオンラインコーチ・家庭教師になります。週に一度のセッションを通して、勉強スケジュールの調整やモチベーションの持続をサポートします。

メッセージは、全ての回答者にダイレクトメッセージでいつでも直接相談できます。メッセージ数に制限はありません。

コーチングは、希望の回答者があなた専属のオンラインコーチ・家庭教師になります。週に一度のセッションを通して、勉強スケジュールの調整やモチベーションの持続をサポートします。

コメント(2)

とう

11/22 19:20

ありがとうございます!

はせ

11/23 0:49

陰ながら応援しています!頑張ってください!