計算ミスをなくすには

クリップ(9) コメント(1)

3/25 3:48

UniLink利用者の80%以上は、難関大学を志望する受験生です。これまでのデータから、偏差値の高いユーザーほど毎日UniLinkアプリを起動することが分かっています。

美衣

高3 お住まい(タップ) 名古屋大学情報学部(61)志望

私は数学がすごく苦手で、模試だと偏差値50を下回り大体国、英と20以上も離れて足を引っ張っています。苦手だから勉強しない、勉強しないから点数が取れないという負のサイクルに陥ってしまい、2月頃にさすがにこれではマズイ!と思って勉強し、1ヶ月で基礎はほぼ完璧にしたのですが、テストで計算ミスをボロボロしてしまい、思うように点が取れませんでした。

計算ミスをなくすにはどういう勉強をしたらいいでしょうか???

回答

FJgen112

京都大学総合人間学部

すべての回答者は、学生証などを使用してUniLinkによって審査された東大・京大・慶應・早稲田・一橋・東工大・旧帝大のいずれかに所属する現役難関大生です。加えて、実際の回答をUniLinkが確認して一定の水準をクリアした合格者だけが登録できる仕組みとなっています。

はじめまして!京都大学総合人間学部新2回生です!

この1ヶ月で数学の基礎を洗い直したのはとてもすごいです!この調子で勉強を頑張っていってください!以上です!

...というのも、公式とか解法が思い浮かぶけどテストになって計算ミスがボロボロ、というのはよくある事です。そういう時期なんです。

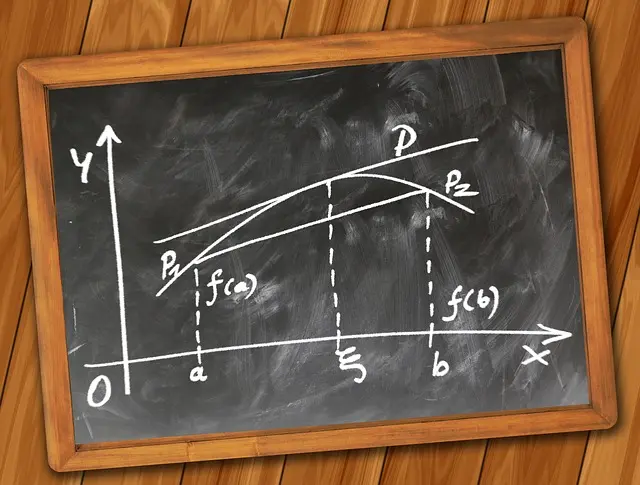

新しいことを学んだ時って、それを公式や解法に当てはめて解こうとするあまり、計算にまで目を配れてないんですよね。でも、これを繰り返し勉強していけば、「あぁ、またこの問題か」ってなります。その時にやっと計算に気を配れるようになります。楽な計算方法とかもこの時期になってから見つかるものです。

なので気にせずどんどん勉強していってください!繰り返し問題を解いて、「数学」というものに慣れてきたら計算力は自然と付いてきます!

心配しなくて大丈夫ですよ!結果はあとで付いてきます!

FJgen112

京都大学総合人間学部

88

ファン

11.6

平均クリップ

4.4

平均評価

プロフィール

京都大学総合人間学部(文系入学)2回生です! センターは日本史と倫政、化学基礎と生物基礎 二次試験では日本史を選択しました! 主に国公立の受験勉強のサポートができたらと思います‼︎ 気軽に質問してください!

メッセージとコーチングは、UniLinkで活躍する現役難関大生から個別に受験サポートを受けられる、UniLinkの有料サービスです。どちらも無料体験できるので、「この人についていきたい!」と思える回答者を見つけたらぜひご活用ください。

メッセージは、全ての回答者にダイレクトメッセージでいつでも直接相談できます。メッセージ数に制限はありません。

コーチングは、希望の回答者があなた専属のオンラインコーチ・家庭教師になります。週に一度のセッションを通して、勉強スケジュールの調整やモチベーションの持続をサポートします。

メッセージは、全ての回答者にダイレクトメッセージでいつでも直接相談できます。メッセージ数に制限はありません。

コーチングは、希望の回答者があなた専属のオンラインコーチ・家庭教師になります。週に一度のセッションを通して、勉強スケジュールの調整やモチベーションの持続をサポートします。

コメント(1)

美衣

3/25 6:07

回答ありがとうございます!!

やっても計算ミスで間違えるのでやっぱり数学が出来ないと思っていたのですが、気持ちがとても楽になりました!これからも頑張っていこうと思います!!!