去年の学校の定期テストや、模試の処分について

クリップ(12) コメント(0)

8/12 11:59

UniLink利用者の80%以上は、難関大学を志望する受験生です。これまでのデータから、偏差値の高いユーザーほど毎日UniLinkアプリを起動することが分かっています。

ぬべすこ

高2 千葉県 早稲田大学志望

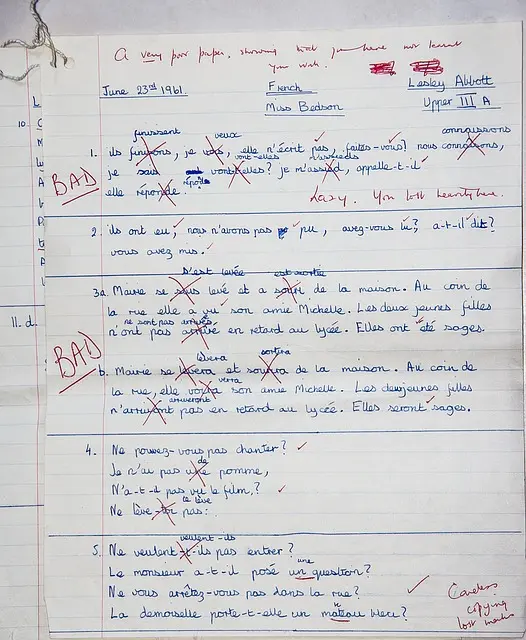

今高二なんですが、高一のときに受けた学校の定期テストや模試は捨てても大丈夫ですか?

回答

だいち

慶應義塾大学文学部

すべての回答者は、学生証などを使用してUniLinkによって審査された東大・京大・慶應・早稲田・一橋・東工大・旧帝大のいずれかに所属する現役難関大生です。加えて、実際の回答をUniLinkが確認して一定の水準をクリアした合格者だけが登録できる仕組みとなっています。

自分は、定期テストはほとんど捨てていましたが、模試は一応取っておきました。

高1の模試の成績を見返すことはありませんでしたが。

だいち

慶應義塾大学文学部

18

ファン

9.5

平均クリップ

4

平均評価

プロフィール

英語、日本史、国語、小論文、数学(II Bまで)に関する勉強法の質問には答えることができます! いいなと思った回答にはクリップしてもらえると、モチベが上がります!! 国立も受けました。

メッセージとコーチングは、UniLinkで活躍する現役難関大生から個別に受験サポートを受けられる、UniLinkの有料サービスです。どちらも無料体験できるので、「この人についていきたい!」と思える回答者を見つけたらぜひご活用ください。

メッセージは、全ての回答者にダイレクトメッセージでいつでも直接相談できます。メッセージ数に制限はありません。

コーチングは、希望の回答者があなた専属のオンラインコーチ・家庭教師になります。週に一度のセッションを通して、勉強スケジュールの調整やモチベーションの持続をサポートします。

メッセージは、全ての回答者にダイレクトメッセージでいつでも直接相談できます。メッセージ数に制限はありません。

コーチングは、希望の回答者があなた専属のオンラインコーチ・家庭教師になります。週に一度のセッションを通して、勉強スケジュールの調整やモチベーションの持続をサポートします。

コメント(0)

コメントで回答者に感謝を伝えましょう!相談者以外も投稿できます。